2018年08月25日

SAA用カートスタンド試作

火薬をセットする時にカートを立てられるスタンドをだいぶ前に作り、そこそこ好評なんですが、ファストドロウの有名シューターの方から、「SAA用のカートに使える物を作って欲しい」というリクエストがありました。

確かにファストドロウは毎月練習会や記録会が盛んに行われ、競技者も多いので火薬のセットに苦労している事は想像に難くありません。キャップ火薬の消費に最も貢献している方々のお役に立ちたいと思います。

SAAは.45口径ですが、リムがあるので.45ACP用は使えません。

またファストドロウで使うカートは、ハートフォード製のダブルキャップ用が主流で、これはリム側のケースと弾頭側のケース両方に火薬をセットするため、弾頭側のケースも立てたいそうです。

というか、弾頭側のスタンドだけで良いと、その人は言います。

でもリム側だって立てられたら立てられたですごくセットが楽になるはずなんです。

というわけで両方とも試作してみました。

左側の列はリム側を立てる穴で、右側の列は弾頭側です。

穴の径が違うのと、右側はすり鉢状になっています。

とりあえず寸法的には問題なさそう。

発案者のシューターの方は、弾頭側だけ50発立てられる物が欲しいとの事でしたが、他の方の意見なども聞きながら仕上げて行きたいと思います。

2018年08月21日

明日はAKIBA BASEの第2回発火イベント

明日は秋葉原のシューティングバー・AKIBA BASEで、6月に続き第2回の発火イベントが行われます。

公式ブログより転載。

============

【8月22日(水)】19:30 ~ 21:30

発火式モデルガンオーナーズ会

当日限定でバンバン発火式モデルガンを撃ちましょう!

エアガンとほぼ同じ見た目ですが、サバゲーマーの方でもモデルガン初心者の方多いんですよね。エアガンとはまた違った迫力と感動を是非体感しにいらして下さい!!初めての方大大大歓迎ですよ!!!

【参加費】¥3000 (ソフトドリンク2杯 or アルコール類1杯付き)

【内容】

◆発火撃ち動画撮影会

◆指定時間帯にシューティングレンジで発火撃ちOK

◆売買やパーツ交換は可能

============

自分は明日は遅くまで仕事なので、またまた行けません。

何でこのイベントの時に限って忙しいんだろう…。

しかしこの様子だとまた開催されそうなので、次はぜひ参加したいです。

明日行ける方はぜひ足をお運びください。

AKIBA BASEさんによる前回の様子の動画も貼っておきます。

公式ブログより転載。

============

【8月22日(水)】19:30 ~ 21:30

発火式モデルガンオーナーズ会

当日限定でバンバン発火式モデルガンを撃ちましょう!

エアガンとほぼ同じ見た目ですが、サバゲーマーの方でもモデルガン初心者の方多いんですよね。エアガンとはまた違った迫力と感動を是非体感しにいらして下さい!!初めての方大大大歓迎ですよ!!!

【参加費】¥3000 (ソフトドリンク2杯 or アルコール類1杯付き)

【内容】

◆発火撃ち動画撮影会

◆指定時間帯にシューティングレンジで発火撃ちOK

◆売買やパーツ交換は可能

============

自分は明日は遅くまで仕事なので、またまた行けません。

何でこのイベントの時に限って忙しいんだろう…。

しかしこの様子だとまた開催されそうなので、次はぜひ参加したいです。

明日行ける方はぜひ足をお運びください。

AKIBA BASEさんによる前回の様子の動画も貼っておきます。

2018年08月17日

コルトXSEショート(タニオ・コバ)

タニオ・コバの新作、コルトXSEショートスライドモデルが発売になったので、さっそく仕事帰りに入手しました。

メーカーとしては久々のタクティカルタイプです。

人間は勝手なもので、GM-7が発売されてからずっと「タクティカルではなくノーマル形状のガバメントを出して欲しい」と散々言っていたのに、いざシリーズ'70やミリガバが発売されると、「やっぱりタクティカルもいいよね。また出して欲しい」とか思ってしまいます。

というわけで、このタイミングでの発売は嬉しいです。

しかも人気のコルトXSEに、これまたGM-7では根強い人気があるショートスライドモデルです。

刻印は「コマンダー」となっていますが、スライドのアゴの長さやスライドストップノッチの位置、フレームのダストカバーの長さなどが異なるため、「コマンダー」とは言わず「ショート」と呼称しているのだと思います。しかし全長はコマンダーに基づいていて、とてもバランスの良いシルエットです。

リコイルスプリングガイドはフルレングス。

コマンダーではないので、スライドの後退ストロークはフルサイズガバと同じです。

XSEの特徴である、トリガーガード根元からフロントストラップへのえぐれも再現。ハイグリップが可能になっています。

フロントストラップに残るパーティングラインを見る限り、フレームはGM-7の物が使われていると判断できます。

グリップはダブルダイヤモンドのフェイクウッド、ストレートのメインスプリングハウジングはセレーションタイプ、マガジンはノーマル形状の7連が付いています。

エジェクションポートのフレアカットや、ノバックサイト用のアリ溝に加工痕があるので、ノーマル形状のスライドを加工している事が分かります。

GM-7時代よりも手間がかかっているわけです。

デトネーターはダブルラバーヘッドのオープンカート用。

ショートモデルはフルサイズに比べて作動性能は若干落ちる部分があったので、このモデルは果たしてどうか。発火が楽しみです。

一応、「GM-7.5」として発売されていますが、なんとなく「GM-7の新作」を買ったという気がします。これは別にネガティブな意味ではなく、GM-7登場当時のようなワクワク感があり、胸が熱くなりました。

追記:発売前に問屋やショップに送られた資料では「GM-7.5」と記載されていましたが、製品の箱や説明書の表記は「GM-7」となっていました。GM-7のフレームを使用しているからだと思われます。

というわけで、「なんとなくそういう気がする」のではなく、紛れもなく「GM-7の新作」でした!

メーカーとしては久々のタクティカルタイプです。

人間は勝手なもので、GM-7が発売されてからずっと「タクティカルではなくノーマル形状のガバメントを出して欲しい」と散々言っていたのに、いざシリーズ'70やミリガバが発売されると、「やっぱりタクティカルもいいよね。また出して欲しい」とか思ってしまいます。

というわけで、このタイミングでの発売は嬉しいです。

しかも人気のコルトXSEに、これまたGM-7では根強い人気があるショートスライドモデルです。

刻印は「コマンダー」となっていますが、スライドのアゴの長さやスライドストップノッチの位置、フレームのダストカバーの長さなどが異なるため、「コマンダー」とは言わず「ショート」と呼称しているのだと思います。しかし全長はコマンダーに基づいていて、とてもバランスの良いシルエットです。

リコイルスプリングガイドはフルレングス。

コマンダーではないので、スライドの後退ストロークはフルサイズガバと同じです。

XSEの特徴である、トリガーガード根元からフロントストラップへのえぐれも再現。ハイグリップが可能になっています。

フロントストラップに残るパーティングラインを見る限り、フレームはGM-7の物が使われていると判断できます。

グリップはダブルダイヤモンドのフェイクウッド、ストレートのメインスプリングハウジングはセレーションタイプ、マガジンはノーマル形状の7連が付いています。

エジェクションポートのフレアカットや、ノバックサイト用のアリ溝に加工痕があるので、ノーマル形状のスライドを加工している事が分かります。

GM-7時代よりも手間がかかっているわけです。

デトネーターはダブルラバーヘッドのオープンカート用。

ショートモデルはフルサイズに比べて作動性能は若干落ちる部分があったので、このモデルは果たしてどうか。発火が楽しみです。

一応、「GM-7.5」として発売されていますが、なんとなく「GM-7の新作」を買ったという気がします。これは別にネガティブな意味ではなく、GM-7登場当時のようなワクワク感があり、胸が熱くなりました。

追記:発売前に問屋やショップに送られた資料では「GM-7.5」と記載されていましたが、製品の箱や説明書の表記は「GM-7」となっていました。GM-7のフレームを使用しているからだと思われます。

というわけで、「なんとなくそういう気がする」のではなく、紛れもなく「GM-7の新作」でした!

2018年08月15日

ハイパワーMkIII化への道(2)

マルシンのハイパワー・コマーシャルビジランテをベースにして、MkIIIを5月から作りはじめました(全然進んでませんが)。

前回、グリップは無事に取り付ける事ができたので、続いてセフティのロング&アンビ化をするため、タナカのパーツを採寸しています。

タナカのパーツを加工して流用するのではなく、3Dプリンタで作ってしまおうと考えています。すでにMkIII化に成功している人のブログなどを見ると、タナカパーツを使うには結構な加工が必要っぽいだからです。

それならマルシンパーツとタナカパーツを採寸して作ってしまうほうが良さそうです。

セフティよりもフロント&リアサイトをどうするか考え中です。サイト自体はタナカの物を使ったり、作ったり出来ますが、スライド側のアリ溝加工が地味に難しいので迷ってます。

スライドは加工せずに、サイトを「被せる」方法も考えています。

前回、グリップは無事に取り付ける事ができたので、続いてセフティのロング&アンビ化をするため、タナカのパーツを採寸しています。

タナカのパーツを加工して流用するのではなく、3Dプリンタで作ってしまおうと考えています。すでにMkIII化に成功している人のブログなどを見ると、タナカパーツを使うには結構な加工が必要っぽいだからです。

それならマルシンパーツとタナカパーツを採寸して作ってしまうほうが良さそうです。

セフティよりもフロント&リアサイトをどうするか考え中です。サイト自体はタナカの物を使ったり、作ったり出来ますが、スライド側のアリ溝加工が地味に難しいので迷ってます。

スライドは加工せずに、サイトを「被せる」方法も考えています。

2018年08月12日

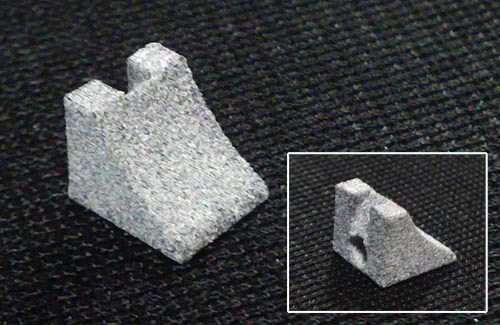

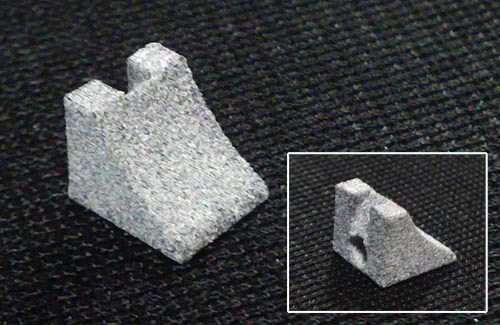

GM-7バレル用フィードランプ

先日、GM-7バレルをMGCガバ(GM12)に移植する際にはフィードランプの増設か必要だという話を書きました。

その試作が完成。

金属でも作れますが、まずは樹脂製です。

強度的に問題がなければ、樹脂のほうが安いので耐久性も見たいところです。

背面にはネジ穴があり、デトネーターの固定によく使われるイモネジ(M3×0.5)をしめられるようになってます。

これをどのように固定するかというと、まずバレルのチャンバー下に穴を空けて貫通させます。

続いてその穴に、タップでネジ溝を切ります。

裏側(リンク側)からイモネジをねじ込んで行き、フィードランプを一緒に締め込みます。

原理はこんな感じです。バレルにネジ止めするわけです。

固定位置が大丈夫な事を確認したら一旦外し、バレルとフィードランプの接触面に接着剤を付けて再度ネジを締める事で確実に固定します。

フィードランプが付いたところで、あとは変換用のバレルリンク

これを付けて発火テストです。

確認したいのは、「固定したランプが外れないか」と、冒頭で書いた通り「樹脂の耐久性」です。

使用機種は

MGC/新日本模型のMEU。

以下のカートで発火しました。

オープンプラカート 50発

MGC・CPカート(真鍮) 12発

C-Tecマイルドキック 16発

イージーCPカート 16発

ポリマーCPカート 16発

BWCダブルキャップ 22発

以上、計132発ほど撃ちましたが、固定しているフィードランプは外れる事なく持ちこたえてくれました。

また樹脂製ランプの耐久性も悪くなく、金属である必要もなさそうです。

ランプの形状や角度は、以前GM12用のカスタムフィードランプを製作した時のデータを流用しています。

様々なカートが使えるように試行錯誤したので、どのカートでもフィーディングは問題ないのですが、アルミオープンだけは使用不可です。

カートの先端がシャーシの内側に当たり、どうしても止まってしまいます。

これを解決するには、シャーシを削るか、さらに張り出した形状の専用フィードランプを作るしかありません。

しかし、アルミオープン以外は、現存するあらゆる.45カートに対応できそうです。

マガジンリップ、リコイルスプリング、エキストラクターなどの微調整は必要な場合がありますが、デトネーターの交換で様々な種類のカートが使えるGM-7バレルの魅力を活かせるフィードランプになりそうです。

このフィードランプを作ろうと思ったのは、Vショーなどでモデルガンマニアと話している中で、需要があると感じたからです。

GM-7バレルをMGCのガバに付けたいと考えている人は多く、これまでも変換用のリンクを販売してきましたが、「フィードランプはどうすれば良いのか?」と聞かれると、先日書いたような内容を説明するしかありませんでした。結局、“自分でなんとかして”という事ですので、話を聞いてバレルの交換を断念される方もいます。

誰もがフィードランプを自作し、シャーシに穴を空けて固定できるような技術や環境、時間があるわけではないので、交換するだけでそのまま使える完成品のバレルを必要とする人がいるのです。

今回のフィードランプがうまく行けば、GM12のバレルを外してポン付けできるバレルをVショーなどで販売する事ができます。

とりあえず最初の実験は好成績でしたが、GM-7バレルには、今回穴を空けた箇所の付近が破損するという唯一の弱点があるので、もう少し耐久テストを続けたいと思います。

その試作が完成。

金属でも作れますが、まずは樹脂製です。

強度的に問題がなければ、樹脂のほうが安いので耐久性も見たいところです。

背面にはネジ穴があり、デトネーターの固定によく使われるイモネジ(M3×0.5)をしめられるようになってます。

これをどのように固定するかというと、まずバレルのチャンバー下に穴を空けて貫通させます。

続いてその穴に、タップでネジ溝を切ります。

裏側(リンク側)からイモネジをねじ込んで行き、フィードランプを一緒に締め込みます。

原理はこんな感じです。バレルにネジ止めするわけです。

固定位置が大丈夫な事を確認したら一旦外し、バレルとフィードランプの接触面に接着剤を付けて再度ネジを締める事で確実に固定します。

フィードランプが付いたところで、あとは変換用のバレルリンク

これを付けて発火テストです。

確認したいのは、「固定したランプが外れないか」と、冒頭で書いた通り「樹脂の耐久性」です。

使用機種は

MGC/新日本模型のMEU。

以下のカートで発火しました。

オープンプラカート 50発

MGC・CPカート(真鍮) 12発

C-Tecマイルドキック 16発

イージーCPカート 16発

ポリマーCPカート 16発

BWCダブルキャップ 22発

以上、計132発ほど撃ちましたが、固定しているフィードランプは外れる事なく持ちこたえてくれました。

また樹脂製ランプの耐久性も悪くなく、金属である必要もなさそうです。

ランプの形状や角度は、以前GM12用のカスタムフィードランプを製作した時のデータを流用しています。

様々なカートが使えるように試行錯誤したので、どのカートでもフィーディングは問題ないのですが、アルミオープンだけは使用不可です。

カートの先端がシャーシの内側に当たり、どうしても止まってしまいます。

これを解決するには、シャーシを削るか、さらに張り出した形状の専用フィードランプを作るしかありません。

しかし、アルミオープン以外は、現存するあらゆる.45カートに対応できそうです。

マガジンリップ、リコイルスプリング、エキストラクターなどの微調整は必要な場合がありますが、デトネーターの交換で様々な種類のカートが使えるGM-7バレルの魅力を活かせるフィードランプになりそうです。

このフィードランプを作ろうと思ったのは、Vショーなどでモデルガンマニアと話している中で、需要があると感じたからです。

GM-7バレルをMGCのガバに付けたいと考えている人は多く、これまでも変換用のリンクを販売してきましたが、「フィードランプはどうすれば良いのか?」と聞かれると、先日書いたような内容を説明するしかありませんでした。結局、“自分でなんとかして”という事ですので、話を聞いてバレルの交換を断念される方もいます。

誰もがフィードランプを自作し、シャーシに穴を空けて固定できるような技術や環境、時間があるわけではないので、交換するだけでそのまま使える完成品のバレルを必要とする人がいるのです。

今回のフィードランプがうまく行けば、GM12のバレルを外してポン付けできるバレルをVショーなどで販売する事ができます。

とりあえず最初の実験は好成績でしたが、GM-7バレルには、今回穴を空けた箇所の付近が破損するという唯一の弱点があるので、もう少し耐久テストを続けたいと思います。

2018年08月11日

夏のブラックホール開催中

夏の恒例、ブラックホールが都立産業貿易センター台東館で開催中です。

先日書いた通り、今回はタニオ・コバが出店していないのが少し寂しいですが、そのぶんBWCコーナーにはお買い得品がたくさん並び、自分も色々買ってしまいました。

また発売前のSW1911の3インチモデルの試射が可能です。轟音と共に超快調に作動します。行かれた方はぜひ発火を体験される事をおすすめします。細部にわたる再現性などはさすがのこだわりで、飯野社長の説明を聞くと従来品とまったく違う事も分かります。

ブラックホールは明日まで開催しています。

2018年08月10日

GM-7バレル用フィードランプ製作中

GM-7が発売されて以来、多くの人がGM-7のバレルをMGCのガバに流用する方法を模索しています。

MGCのバレルは製造時期によって破損しやすい物が多く、しかも交換用パーツの入手は難しくなる一方だからです(現在はCAWがリバイバルしているのでだいぶ入手しやすくなりましたが)。

加えてGM-7用バレルはデトネーターが多彩で、オープンカートをはじめとした様々なカートが使えるようになる点も魅力です。

GM-7のバレルをMGCのガバに使うためには、まず変換用のバレルリンクが必要。

これも個人で作ったり、ショップがカスタムパーツとして販売したりしてきました。

私も自作のバレルリンクを使用しています。

変換用のリンクさえあれば、あとはロッキングラグとチャンバーの左側をわずかに削るぐらいで、とりあえずMGCのガバに組み込めるようにはなります。

しかし一番の問題はここからで、リアルサイズカートを使用するMGCガバ、いわゆるGM12は、インナーシャーシにフィードランプがありません。本来はバレル側にフィードランプが付いているからです。

フィードランプがないとマガジンからチャンバーへ給弾できません。

この『フィードランプをどうするか問題』は、GM-7バレルをMGCガバで使う際の一番の課題です。

最も簡単な解決策は、スモールカート用のインナーシャーシを使用する事です。

スモールカートを使用するガバ(GM5)は、GM-7と同じくシャーシがフィードランプを兼ねています。

シャーシを交換するだけで、調整なしでオープンプラカートは快調にチャンバーへと送り込まれます。

しかし、それ以外のカートを使用するとうまく給弾されません。フィードランプに突っ込んで止まってしまうのでランプをかなり削り込んで形を修正する必要があります。

また今は中古で探せるスモールカート用シャーシもいずれ入手しづらくなるであろうという問題があります。

次に簡単な方法は、シャーシに金属パテなどを盛って、スモールカート用みたいにフィードランプを作ってしまう事です。

粘土細工みたいに形作れるので簡単なのですが、問題は壊れやすい事です。これもプラカートを使用している分には問題ありませんが、金属製のカート、特に真鍮の重いカートを使うとかなりの高確率で欠けたり割れたりします。

他にはフィードランプをパテではなく金属や樹脂から削り出すなどして自作し、シャーシに取り付ける方法があります。

このやり方で頭を悩ませるのは固定方法。瞬着とかで貼りつけただけでは、簡単に取れてしまいます。JBウェルドなどかなり強力な接着剤で着けても、何度か発火を繰り返すと外れてしまいます。給弾時にカートがフィードランプに当たる勢いって、かなり強いのだと分かります。

このようにGM12がランプ付きバレルである事が、GM-7バレルを移植する際の障害になっているのです。

で、名人や達人がどうしているのかと言うと、例えば港3号さんや、吠えるモデルガンさんは、インナーシャーシに穴を空けて、ネジやピンを打ち込んで自作のフィードランプを固定しています。

作動性能や堅牢性、確実な固定を追求すると、最終的にこの方法に行き着くのだと思います。

おそらくこれが正解なのでしょう。

しかしシャーシに穴を空けて自作のランプを固定するって、並のモデルガン好きにとってはかなりハードルが高い作業だと思います

そこで、バレル側になんとかフィードランプを固定する方法がないかずっと考えていました。

シャーシにランプを着けるよりも給弾性能は少し落ちますが、銃本体は無加工でポン付けができるからお手軽のはずです。

固定方法を思いついたので、専用のフィードランプを製作中。

うまく行くかは分かりませんが、まあチャレンジする事に意義があります。続報は近日。

2018年08月06日

タニオ・コバがBH出店取り止め

今度の週末は浅草の都立産業貿易センター台東館でブラックホールが開催されますが、出店予定だったタニオ・コバが、出店を取り止めるようです。

タニオ・コバのホームページによると、社長の体調不良及び新製品の生産の為との事です。

社長の体調不良というのが心配です。とてもパワフルな方ですが、もう80歳を超えていますので、くれぐれもお体は大切にして頂きたいです。まだまだモデルガンを作ってもらわなければなりません。

今回のブラックホールでは、モデルガンファンはBWCやむげんのブースで盛り上がりましょう。

タニオ・コバのホームページによると、社長の体調不良及び新製品の生産の為との事です。

社長の体調不良というのが心配です。とてもパワフルな方ですが、もう80歳を超えていますので、くれぐれもお体は大切にして頂きたいです。まだまだモデルガンを作ってもらわなければなりません。

今回のブラックホールでは、モデルガンファンはBWCやむげんのブースで盛り上がりましょう。

2018年08月01日

グリップの厚さ

写真左はCAW製のグリップパネルで、右はMULE製です。

CAWの元社長とMULEの社長は同じですから、どちらも同じようにウェイト入りとなっています。

グリップウェイトは重量バランスが実銃と変わってしまうために嫌う人もいますが、自分は軽いよりマシだと思います。

CAW製とMULE製は、木グリなのにウェイト入りというところが魅力ですが、やや厚いのが難点です。

そしてパッと見は同じに見えるCAWとMULEのグリップですが、厚さに違いがありました。

左がCAWで右がMULE。

CAWのほうが厚いです。写真では伝わりにくいかも知れませんが、中心部分が異様に厚く、実際に銃に着けて握るとその違いは歴然です。

ちなみに一番厚い箇所をノギスで測ったところ、

CAW…8mm

MULE…7.5mm

アルタモント、ヘレット…7mm

という結果でした。

7mmが標準的な厚さなのでしょう。

一般的なグリップに比べてCAW製は左右で2mmも厚い事になり、それを(エランやCAWを除く)トイガンのガバに着けると、実物より3mmも厚くなってしまいます。そりゃあ太い棒を握っているような印象になるわけです。

MULE製もやや厚いですが、まあ許容レベル。CAW時代と同じ製品を販売しているのかと思っていましたが、進化しているのですね。

できればもっと明るい色合いの物も作ってほしいです。