2025年02月01日

モデルガン特化イベント秋葉原で開催!

その名も第一回モデルガンフェア

タイトルが示す通り、出品されるのはモデルガン関連のみ!という超ディープで楽しみなイベントです。

場所は秋葉原の通運会館。

東京都千代田区外神田3丁目16-18

末広町駅近く、トイガンショップが密集するエリアなのでショップ巡りと共に楽しめます。

ア!クションやB.W.C、ハートフォード、MULE、CAWといったメーカーも出店や展示を行います。今後さらに参加するメーカーが増える事を期待します。

私も新作パーツを用意して出店予定ですし、モデルガン発火体験も行われます。

モデルガン愛好家や、モデルガンに少しでも興味あるという方はぜひ参加して楽しみましょう!

2025年01月05日

CAWガバをアルミPFCで撃つ

2024年夏にマルシンからコルトガバメントシリーズが再販され、そのカートリッジがアルミ製のX-PFCとなりました。

私は.45ACPのPFCがアルミ化される日をずっと待っていました。マルシン製のガバメントに使うのはもちろんですが、CAWオリジナルのガバメントでも使いたかったからです。

CAW製のコルトM1911A1は外観から内部パーツの形状に至るまで非常にリアルでマニアを喜ばせますが、作動に関しては要調整箇所が多い中級〜上級者向けのモデルです。そしてなんとか快調に動くようになっても破損しやすいという欠点があります。

そこで以前、使用カートをマルシンのPFCにして試したところ、スプリング類やデトネーターはそのまま、エキストラクターの調整のみできちんと作動し、パワーも破損の心配がなさそうなぐらいに押さえ込めました。

そのPFCがアルミ製であれば、なおさら銃にかかる負担も減らせるだろうし、排莢時の飛び方も軽快になるはずです。

というわけで、CAWガバにX-PFCを使うテストをするのがこの記事のメインですが、その前にデトネーターを固定するイモネジの穴がバカになってきているので、バレルのイモネジ穴の位置を移設します。

CAWガバのネジ穴はバレルの下に空いてます。この位置でネジ山がバカになってくるとネジが自重で落ちてしまい、デトネーターが抜けてしまうだけでなく、抜けたネジがリコイルスプリングに引っ掛かって動かなくなってしまいます。

そこでGM-7のように、ネジ穴をバレル上部に移設します。

まずはバレル上部に2.5mmのドリル刃で穴を空けます。

この作業は以前にMGC系ガバのバレルでも行ったのですが、その時は新しい穴の位置を目測で決めていました。その時の記事へのコメントで、「元の穴からドリルを挿入して上部へ貫通させれば正確に反対側に空けられるのでは?」とのアドバイスを頂きました。なるほど!という事で今回はその方法で穴を空けます。

新しく空けた穴に、M3×0.5のタップでネジを切ります。

元の穴を塞ぎます。

前回はプラリペアを使いましたが、今回は超強力接着剤のJ-Bクイックウェルドで塞いでみました。

これで移設完了。

イモネジを上部にすれば、多少ネジ山が潰れても自重でバレル内に落ちるだけなので作動に影響がありません。

というわけでここからが本題。マルシンの新型カートリッジを使っての発火です。

プラグのみマックジャパンの爆音プラグ(ショート)に変更。

銃はデトネーターやスプリング類などノーマルのまま。ただしエキストラクターはPFC用に爪を削って調整してあります。

きちんと作動、排莢してスライドストップもかかりました!CAWオリジナルのミリガバに、X-PFC&爆音プラグ(ショート)での発火。

— Red (@dark3rd) January 4, 2025

CAWガバにはこれぐらいのパワーが丁度いい〜#モデルガン pic.twitter.com/VH7Dt1Ucvn

撃った手応えもちょうど良いです!CAWガバを発火する時のカートは自分的にはもうコレしかないです!

CAWのガバメントは模型的な素晴らしさがあるので、見た目がカッコイイX-PFCが使えると一層楽しくなります。

これからCAWガバを発火して遊ぶ機会が増えそうです。

2024年12月21日

ベレッタ92SB-Fハリウッドバージョン(タナカ)

【92SB-F】とは、92Fの極初期の名称で基本的には92Fと同じです。

そして【ハリウッドバージョン】と名付けられているのは、映画『リーサル・ウェポン』や『ダイ・ハード』で小道具として使われたベレッタを再現した製品となっているからです。

両映画で主演のメル・ギブソンとブルース・ウィリスが使用した小道具のベレッタが同一の物であった事はよく知られています。そしてそのベレッタが製造された時にはまだ「92SB-F」時代だったためにこの製品名になったようです。

こちらが製品の箱です。

80年代のアクション映画に夢中になった世代には、このイラストが何を意味しているのかよく分かりますね(笑)。

タナカの箱は毎回趣向を凝らしていますが、これはいつにも増してワクワクさせるデザインです。

銃本体を手に取ると、まずはその重さに驚かされます。実銃に迫る863g!

そして表面はとてもキレイに処理されたマットブラックで、全体の統一感も素晴らしい。

スライドには燦然と輝く“PIETRO BERETTA”の刻印。

タナカは過去に数回この銃をモデルアップしていますが、製品名にも本体の刻印にも「ベレッタ」が入っているのは今回が初めてです。ぜひ他社もこの流れに追随してほしいです。

右側面のトリガーガードにプルーフマーク(?)のような刻印が追加されています。芸が細かい。

グリップのロゴも実物通りとなりました。

さらにネジの位置が変更され、実物グリップが無加工で付くようになりました。

近年はG10素材の面白いグリップも入手しやすくなっているので、着せ替えが楽しめます。

グリップパネルを外すと、「TANAKA」や「SPG」など実銃にはない刻印が入っています。

そしてHW製グリップパネルの裏にはウェイトが仕込まれ、銃全体の重量アップに貢献しています。

グリップパネル上部の端には丸い窪みがあります。つまり【FS】仕様のグリップという事です。

これはハンマーピンの大きい92FSが近く発売される事を示唆しています。

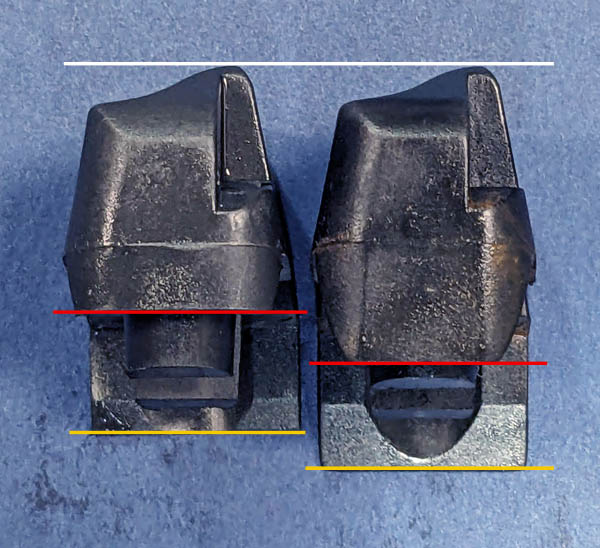

こちらはリアルに変更されたリアサイト。

過去の製品ではスライドと一体のモールドでしたが、金属製の別体リアサイトになりました。

ただしパーツ表ではスライドとリアサイトが一体になっていますので、取り外しはできないのかも知れません。

もうひとつ改良されたのがエキストラクター。ややアールがかった形状に変更されています。

左はチャンバーが空。右はカートが装填されている状態です。

チャンバーにカートが装填されると、前端が浮き上がってローディングインジケーターの役割を果たします。過去製品ではここまで大きく飛び出さなかったです。

バレルもHW製!珍しいです。

触るとヒンヤリしていますし、分解してバレルだけを持った時に重くて新鮮な感じです。

ベレッタはスライドトップが大きく切り開かれている独特のデザインであるため、そのぶん本体重量が軽くなってしまいます(実銃ではそのほうがいいんだけど)。

バレルのHW化も本製品の重量アップに貢献しているはずです。耐久性があるならHWバレルは大歓迎です。

こちらは発火時の破損対策。

ビーバーテールにエマストラーのバッファーが付けられています。

これはSIGシリーズで既に採用されており、その効果が証明されています。

こちらもバッファー。

スライド前方の内側にセットされています。

バレル基部がスライド前方と衝突しての破損を防ぐためだと思われます。

さてここまでの仕様でもすでにかなりアツイんですが、さらに今回の目玉がコチラです!

この“ハリウッドバージョン”には、ロングスライドストップ、それを装着するために削り込まれた左グリップ、そしてチェッカリングマグキャッチが付属しています。

これらを取り付ける事で、『リーサル・ウェポン』や『ダイ・ハード』の仕様に変身させられるのです。

マグキャッチを通常の向きに付ければメル・キブソン、左利き用に逆向きで付ければブルース・ウィリスです。

ベレッタのグリップは太いと言われていますので、手の小さい日本人にはロングスライドストップぐらいが操作しやすいかも知れません。

マグキャッチはやや動きが渋いので、擦り合わせやグリスアップなど少し調整が必要です。

発火性能については少しも不安がありません。

もともと調子の良いモデルで、その上バッファーが追加されているので撃ちまくって遊べるモデルです。

見て良し、触って良し、撃って良しの傑作に仕上がっています!

元々タナカのベレッタは良い製品でしたが、今回はタナカベレッタの「惜しい!」と思われていた部分がすべて解消され、大傑作に仕上がっています。

過去の製品をお持ちの方はぜひ店頭などで触ってみてください。同じモデルとは思えないほど印象が異なります。

自分も過去の製品を持っているので、今回の物を買うかどうか少し悩みましたが、購入して良かったです。大満足!

なお、スライドストップやマグキャッチなどのカスタムパーツは今回の製品にしか付属せず、別売りはしないとの事。なので映画のファンやカスタムパーツに興味のある方は購入一択。コレクターズアイテムとしての魅力も非常に高いです。

そしておそらくカスタムパーツが付属しないU.S.M9や92FSが少し価格を抑えて近日発売されるでしょうから、純粋にクオリティの高いベレッタが欲しい方は、そちらを待って買うのも良いでしょう。

2024年12月09日

エアガン用ターゲットをカートキャッチャーにする

9HEART シューティングターゲットという物です。

エアガン用のBB弾飛散防止ターゲットなんですが、そのサイズと構造から考えて、モデルガンのカートキャッチャーとして使えるのではないかと考えたのです。

値段も3000円台と高くないですし、仮に使えなくても本来の用途であるエアガン用のターゲットとして使えばいいやと思い注文。

これがセットです。

本体の入ったポーチとターゲット部分(樹脂製と布製がある)、それに紐が入っています。

本体はパンケーキぐらいのサイズ。非常にコンパクトですが、

↓

ボフッと広がって大きくなります。

さてこれをカートキャッチャーとして使ってみます pic.twitter.com/JB9TP68U23

— Red (@dark3rd) December 9, 2024

だいたい洗濯カゴぐらいのサイズ。

洗濯カゴと違うのは、開口部が側面にある事です(当たり前ですね)。

内部にはネット、その手前にはすだれ状の布がぶら下がっています。

本来はこの中央にターゲットをぶら下げて使います。

上部を見ると紐を通すためのループが4箇所にあります。同じループが下面や内部にもあります。

ループがたくさんあるので工夫次第で様々な使い方ができます。紐を通して好きな場所に設置したり、ターゲットをぶら下げたり。

カーテンレールに吊り下げてみました。

その前でコマンダー発火!(GM12/オープンカート化済)

次々とカートが飛び込んでいきます!目論見通り!

次々と飛び込んでいくカート。これはなかなか良い!#モデルガン

— Red (@dark3rd) December 9, 2024

詳細はブログにてhttps://t.co/g4BemXC65C pic.twitter.com/QqJ7sKovXA

本体をグリッと捻るように折り畳んで元の形に戻すのは若干コツがいりますが、非常にコンパクトなので収納場所に困らないですし、持ち運ぶのにも良さそうです。

オートのモデルガンは、エジェクトしたカートで物や壁を傷つけたり、カート紛失を防ぐのは永遠の課題。解決案が1つ増えました。

2024年11月23日

S&W M586デイビスタイプ(マルシン)

マルシンのM586はロングランモデルですが、私は購入するのは初めてです。

作動は想像していたよりもスムースで、キレも良いです。

こんな技術があるなら、もっとリボルバーのモデルガン出せばいいのに〜と思います。

リアルな刻印が入っています。

マルシンやSTGAなどの刻印はグリップを外したところに入れられていて、外観は非常にリアルです。

今回の再販の目玉は、デイビスタイプのグリップ仕様を選べるという事です。

M586の4インチで、デイビスグリップと言えば、もちろん『あぶない刑事』のタカの銃です。デイビグリップが最初から付いているから購入するという方はきっと多いと思いますし、自分もそれで購入したクチです。

デイビスグリップの形状がよく再現されています。

ゴムに見えますが、これはプラ製です。

しかしグリップ表面の仕上げ方かコーティングか分かりませんが、触るとラバーのような感触がありプラ感はあまりありません。

そしてグリップの内側には巨大なウエイトがみっちり仕込まれています。

効果は抜群で、持った瞬間に「重っ!」と感じます。

カートリッジは閉鎖式で、7ミリキャップも5ミリキャップもどちらでも使える仕様。スプリングも付属していて、空打ち用のダミーカートとしても使えます。マルシンリボルバー初体験の自分にはとても新鮮です。

ラストはローマンクラシックを並べて『あぶ刑事』テレビ第1シーズンのタカとユージの2ショット。

こうなるとM49ボディーガードもほしくなりますね!

2024年10月14日

マルシンM16用マイルドボルト

マルシンのM16シリーズは長い歴史を持つ人気モデルですが、発火させて遊ぶには難易度が高い上級者向けでした。

しかし2022年の再販版では本体の作動性およびカートリッジが見直され、てスルスルと動く大幅アップデートとなりました。

昔のモデルで苦戦した人にとっては驚異の発火性能になったわけですが、それでも「カートのリムがボコボコになる」というマルシンM16シリーズの欠点は改善されていませんでした。

この問題を解決する“マイルドボルト”が、エルモデルから発売されましたので、先日のビクトリーショーで購入してきました。

これがマイルドボルトのセット。

本体はナイロン系の樹脂(たぶんPA12)で、エキストラクターは金属製です。

純正ボルト(左)との比較。

マルシンM16シリーズはレシーバーが金属なのでセンターファイアにできません。そのため、12時の位置にあるファイアリングプレートが前進し、カート全体を押し込んで発火させるサイドファイア方式です。

このプレートがカートを叩く度にリムを傷めるというわけです。

マイルドボルト(右)ではファイアリングプレートを使いません。ではどのように発火させるのでしょうか。

マイルドボルトの組み込み。まずはボルト周りを分解します。

ファイアリングプレートの先端。

カートのリムを痛めつけながらプレート自身もダメージを受けて変形しています。

このように変形すると動きが悪くなって打撃力が大幅に低減し、不発の原因となります。

マイルドボルトをボルトキャリアーに組み込んだ状態。

スプリング類は純正のものを流用します。

マイルドボルトの発火の仕組み。

上が通常時で、下がハンマーがリリースされた瞬間の状態。ボルト自体が前進しています。

エルモデル製、マイルドボルト(マルシンM16シリーズ用)。

— Red (@dark3rd) October 14, 2024

エキストラクターを含めてボルト全体が前進してカートを押し込むので、リムを傷めないだけでなく、不発も起きにくい!#モデルガン pic.twitter.com/XxeEZpgxXg

つまり、リムの1箇所を叩いてカートを前進させるのではなく、リム全体を面で押すのがマイルドボルトです。

発火テスト!

リムがエジェクターに当たった痕はつきますが、打撃痕はつきません!

そして特筆すべきは、不発がまったく起きない!という事です。

純正ボルトの場合、前述通りファイアリングプレートの変形のほか、エキストラクターの動きが悪くても不発の原因となります。

マイルドボルトはエキストラクターも含めて前進するので、カートに優しいだけでなく発火を妨げる要因も減っているのです。

100発近く撃って不発が全然起きないのは驚きました。

ただし排莢不良が起きるので、これは調整していこうと思います。きちんとエジェクトすれば、撃ちまっくて遊べるモデルになりそうです。

エルモデルは、このマイルドボルトのほか、破損しやすいボルトキャッチのステンレス版、またタニオ・コバのM4MGを9ミリ仕様にするコンバージョンキットなど、面白い製品を開発しているので、今後の展開に注目したいです。

そして本家マルシンからは、ボルト形状を見直したM16シリーズを再販するとアナウンスがありました。このマイルドボルトと同じような仕様になるのかも知れません。またカートもアルミ製の新タイプになるようです。さらに撃って遊べるモデルになりそうなので期待です!

2024年09月15日

SIG P226の決定版!?Evo2オールHW

タナカからSIG P226 Railed Frame Evolution.2 ALL Heavy Weightが発売されました。

同社のEvo2シリーズは、これまでフレームHW、スライドABSで展開されていました。各所に破損防止対策のパーツを施した上でスライドも特殊なABSにし、徹底的に壊れない仕様の発火マシーンとして我々発火ジャンキーを喜ばせていたのです。

しかし社内でテストを繰り返した結果、HWスライドでも十分壊れにくいと判断できたそうで、めでたくオールHWモデルの登場となりました。

外観は旧モデルから大きな変更点はなさそうです。しいて言えばスライドの色味ぐらい。

ただし、持てば当然重いですし硬質感があります。

フィールドストリッピング。

リコイルスプリングガイドにバッファーがあるのは、前回のEvo2フレームHWモデルから変更になった部分です。

一見すると旧製品と変わらないように見えますが、実は色々と異なります。特にこのレイルドモデルは、SIGのEvo2モデルの中でも第1弾として発売されていたので、フレームHWモデルの時には旧製品そのままの仕様となっている部分が多かったです。例えばビーバーテールのハンマーストップは金属製でしたが、その後に展開されたバリエーションやP220シリーズ等で改良されてエマストラー製になりました。今回のオールHWではもちろんエマストラー製になっています。

またバレルの素材が違うようです。見た目ではよく分かりませんが、たぶん壊れにくくなっています。

トリガーの軸にトリガースプリングが追加されています。これも以前はありませんでしたが、フレームHWのP220シリーズあたりから採用されているようです。このスプリングのおかげでトリガーの戻りが強く、小気味よくリセットされます。

エジェクターやスライドキャッチレバーは錆びやすかったのですがこの辺りの金属パーツも、フレームHWシリーズの途中から錆びにくくなりました。この製品にも勿論フィードバックされているでしょう。

マニアを喜ばせているのはマガジンです!

15発入るようになりました!

「いや、それ当たり前だろ!」と思われるかも知れませんか、従来のマガジンは14発しか入らなかったのです。相当頑張れば無理矢理15発入れられましたが、普通にやるとまず無理!

それが今回のマガジンにはすんなり15発入るのです!

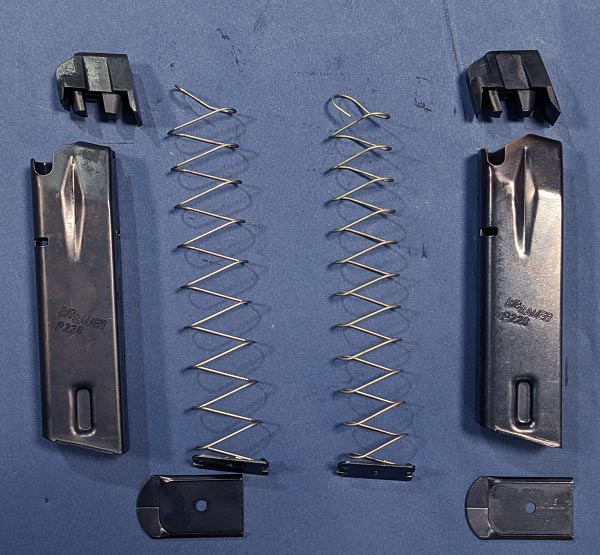

これはどういう事かと思いマガジンを分解して旧製品と比べてみました。

左が新マガジン、右が旧マガジン。

スプリングの巻き数が減っている事はひと目で分かります。

比較用の旧マガジンは表面がテカテカのタイプで、その差は2巻きです。表面がザラザラのマガジンとは1巻き差だと教えてもらったので調べてみたら、確かにその通りでした(ザラザラマガジンの時点で巻き数が変わってたんですね、今知りました)。

さらにフォロアーの形状も変わっています!目立つのは前後の脚が短くなっている点です。

これはフォロアーを前から見たもの。左が新型、右が旧型。

旧マガジンもこんな感じに加工すれば15発入るかも?今度試してみます。

さて、発火です。カートはEvo2カート。

同じスライドHWでもEvoモデルにはEvo2カートはオーバーパワーで破損報告が結構ありました。Evo2オールHWはどうでしょうか。

様々なバッファーのお陰か、パワーは押さえ込まれていると感じます。まったく危なげない!SIG P226Evo2オールHW

— Red (@dark3rd) September 14, 2024

これ100発目の発火動画。

とても安定してます。特に排莢の安定感がすごい。

たまに最終弾でスライドストップがかからない事がありますが、手動でスライド引けばきちんとかかるから、フォロアーの動きをスムースにすれば大丈夫そう#モデルガン pic.twitter.com/WyNjanDcir

そして抜群の安定性!エジェクトしたカートが同じ場所にどんどん落ちていきます!HWスライドはABSに比べて重量があるため、作動は安定すると言われています。バッファーが利いて破損の心配がないなら、HWスライドのほうがやっぱりいいですね!

110発撃った結果は以下です。

不発 0回

暴発 0回

装填不良 1回

排莢不良 0回

スライドストップがかからない 2回

かなりの好成績!もちろん破損の兆候はありません。

スライドストップがかからないのは、マガジンスプリングが弱くなっている事と関係があるかも知れませんが、手動でスライドを引くと確実にかかるので、マガジンフォロアーの動きの問題かも知れません。

箱出しで調整なくこの性能は素晴らしい!オールHWならブルーイングも出来るし、重量感もあるし、作動も安定とくれば、これがP226モデルガンの決定版と言っても良さそうです。

特に現在では「P226」と聞いて思い浮かべるのはアーリーよりもこのレイルドモデルだという人も多いでしょう。「王道」「定番」モデルは当然人気があるので、欲しい方はお早めの購入をおすすめします。

2024年09月02日

X-PFCを旧モデルに使う

先日再販されたマルシン製ガバメントシリーズの目玉は、新型カートリッジ・X-PFCです。

見た目がカッコ良いし、アルミ製で軽量なカートリッジなので、旧モデルにもこのカートリッジを使いたいと考える人もいると思います。

というわけで、色々と試してみました。

まず前提として、X-PFCをそのまま旧モデルで使う事はできません。

チャンバーピン(デトネーター)の長さが旧モデルとは異なるからです。

Xチャンバーピンのほうが長いです。

旧モデルにX-PFCを使うと不発が起きるでしょう。

X-PFCを旧モデルに使うには、何らかの工夫が必要です。

まずは簡単に思いつく方法。

新型のバレル&チャンバーピンを旧モデルに組み込んでX-PFCを使います。

実験台に使う旧モデルは、以前作ったマルゼン/ヨネザワ風カスタム。

これにXチャンバーピンの入った新型バレルを組み込みました。

チャンバーピンだけを交換するという方法もあると思いますが、旧モデルはチャンバーピンが抜けない仕様になっているのと、Xチャンバーピンはイモネジで固定するためにバレルにネジ穴が空いている必要があるので、まあ無理に抜くとかバレルを加工するとか、そういう面倒な事なしにバレルごと移植です。

というわけでX-PFCを発火!

旧マルシンガバでX-PFCを発火。

— Red (@dark3rd) September 2, 2024

パターン1

新型バレル&チャンバーピン(デト)を組み込んだ。

カートはX−PFCそのまま。#モデルガン pic.twitter.com/sl2iEMuBpx

問題なく作動!

ただし最終弾はうまくエジェクトされずにチャンバー内に残りました。これは旧モデルあるあるです。新型ではこの現象は起きないので、やはり新型の分割式エキストラクターの効果は絶大です。

そしてパワーも強すぎず弱すぎずという印象です。

9ミリのX-PFCはハイパワーとM9で共用するために、銃のスプリングテンションが変更され、パワーが調節されていました。.45ACPはガバメントシリーズにしか使われないので、スプリングの強さは旧モデルから変わっていないのかも知れません。

とりあえず新型バレル&チャンバーピンを組み込めばX-PFCで遊べる事が分かりました。

続いてはバレルも旧仕様のままX-PFCを使う方法です。

X-PFCと旧PFCを比較すると、構造は二重構造になっていますが、プラグ以外の寸法は同じです。

という事は、プラグを旧PFCの物に変えれば使えるはずです。

奥がX-PFCのプラグ、中央が旧PFCのプラグ、手前がマックジャパンの爆音プラグ(ショート)。

まずはマルシン純正の旧PFCのプラグをセットして発火!

旧マルシンガバでX-PFCを発火。

— Red (@dark3rd) September 2, 2024

パターン2

旧バレル&チャンバーピンのまま、X−PFCのプラグを旧プラグに変更#モデルガン pic.twitter.com/tFIG3YXcRC

問題なし!

ただし当然の事ながら発火音は新型プラグに及ばないのと、途中で1発だけキャップ火薬の底を撃ち抜けずに“下宿用発火音”になっています。

続いてマックジャパンの爆音プラグ(ショート)をセットして発火!

旧マルシンガバでX-PFCを発火。

— Red (@dark3rd) September 2, 2024

パターン3

旧バレル&チャンバーピンのまま、X−PFCのプラグをマックジャパンの爆音プラグ(ショート)に変更#モデルガン pic.twitter.com/Va3lqDYT5N

途中で1回だけ不発。しかしそれ以外は問題なく、発火音も新型プラグに迫る迫力です。

作動やパワー、発火音からして不発の原因が爆音プラグによるものとは思えません。おそらく火薬の状態かセッティングに問題があったのだと思います。クリアしたカートをバラしてセットし直したら普通に発火できました。

そしてフルサイズだけでなく、コマンダーでもテスト。

こちらは旧バレル&爆音プラグでのテスト!

旧マルシンガバでX-PFCを発火。

— Red (@dark3rd) September 2, 2024

参考用コマンダー発火

パターン3と同じ条件。プラグをマックジャパンの爆音プラグ(ショート)に変更#モデルガン pic.twitter.com/93qXoL5PH1

問題なし!

というわけで、マルシンの旧ガバメントシリーズで、最新のX-PFCを使いたい場合は、

1)新型のバレル&チャンバーピンを組み込む

2)X-PFCのプラグを旧タイプに交換する

この2つのどちらかでOKと分かりました。

しかし再販された新型モデルは、エキストラクターの調整が不要で装填・排莢が安定しているし、異形Xチャンバーピンによるガス抜けで迫力の発火音が楽しめるので、X-PFCを100%楽しみたい方は最新モデルの完成品を購入される事をおすすめします!(キットは難しいヨ)

2024年08月29日

発火用ダミーブレット試作

オープンカートリッジを使って発火する事が可能なダミーブレットです。

「コクサイのシリンダーみたいにする」と言えばオールドファンには分かりやすいかも知れません。

3Dプリンターによるチタン製でこのようなパーツを作りました。

設計自体はC-Tecのダミーブレットを参考にしていて、シリンダーインサートを挟み込んで固定するスタイルです。

C-Tecと異なるのは、前後ピースとも中空になっている事と、後方がファイアリングピンになっている事です。

前ピースのリセスにシリンダーインサートが嵌まり、後ピースをねじ込んで固定します。後ピースの後端はネジ頭兼ファイアリングピンです。

MGCのオープンカートリッジを使って発火できる寸法になっています。

シリンダーに装着した状態。

ホローポイント風の穴から発火ガスが抜けます。

チャンバー内部はこんな感じ。

こんな迫力のある見た目で発火できるのはイイと思うのです。

チーフ系とディテクティブは同じ寸法で流用可能です。

というわけで、S&W M37エアウェイトに、MGCのカートを使って発火!

タナカのリボルバーをMGCのカートで発火!

— Red (@dark3rd) August 29, 2024

シリンダー前面はホローポイント風のダミーブレットで、シリンダー内に前撃針があります。

要するに、コクサイみたいにしたって事#モデルガン pic.twitter.com/SB8o0S27k1

発火自体は問題なくできましたが、シリンダー後方への吹き戻しがあります。

チャンバー内での写真でお分かりの通り、ガスが抜けるルートは中央の中空部分だけです。形状を工夫してもっとガス抜けをよくする事もできそうですが、オープンカートだとある程度の吹き戻しは仕方ないかな。

なおチーフやディテクティブは.38スペシャルですが、.357マグナムのモデルに使うためには、ネジ頭兼Fピン部分を長く伸ばす必要があります。

そして私はMGCカートを使う事を念頭に設計しましたが、ネジ頭兼Fピン部分をさらに長くすれば、タナカ純正のカートで、弾頭部分を外した状態で使うという事も可能だと思います。もし何らかの形で販売するとかになったら、そっちのほうが需要あるかも知れません。

しかし、3D造形によるチタンやステンレスだと、6発で1万5000円〜2万円ぐらいになってしまいます(大汗)。そんなに高いと誰も買わないと思うので、安く大量に作れるようなら、販売も検討したいです。

2024年08月25日

SIG P226【Evo2】がオールHW化!

タナカからSIG P226レイルドフレームEvo2が、オールHW化されて9月に発売されると発表がありました。

これまでタナカのEvo2シリーズは、フレームがHW、スライドが特殊なABS製で高い耐久性を誇る発火向きのモデルでした。現実にEvo2のスライドが破損する事は稀です。

ただその耐久性はABSスライドだけによるものではなく、至る所にバッファーが仕込まれるなど、徹底的な破損対策が施されているのです。

一昨年のトカレフ発売時、私は当然のようにスライドはABS製になると思っていました。しかし実際に発売されてみると、スライド、フレームともにHW製で驚かされました。あのトカレフが快調作動する事ももちろん驚異的でしたが、華奢なスライドをHWで仕上げて来た事でタナカの技術力の高さを見せつけられました。

そんな蓄積されてきた破損防止技術が、タナカオートの代名詞であるSIGシリーズにいよいよフィードバックされます。

スライドもHW化されれば、銃自体の重量がアップし、発火時のリコルショックも強くなり、さらにブルーイングも可能となりますので、壊れないならHW製であるほうが良いに決まっています。

まずはP226のレイルドモデルが発売となります。

これを皮切りにアーリーモデルやMk.25、P220、自衛隊モデルなどへと展開するでしょう。もしかしたら先頃SIG社が発売した、P226の40周年記念モデルなんてのもあるかも知れません。

しかし多くのモデルガンファンが待ち望んでいるのは、

P228

そして、

P229

この2機種のオールHWモデルです!

P228はモデルガン史に残るような大傑作モデルです。

しかし排莢方向が不安定で、前方へカートが飛ぶ事もしばしばあります。これはコンパクト故にスライドの戻りが速いのが原因の1つではないかと推察します。

オールHWになってスライドのスピードが遅くなれば、排莢方向も若干は安定するのではないかと期待します。

そしてP229の分厚いスライドもHWになれば、これまた発火して面白いモデルとなるでしょう。

P229は.357SIG仕様のみの発売に止まっていますが、これを機に9mmや.40S&W仕様などへの展開にも期待しています。

…と、こんな感じでP226Evo2のオールHW化によって色々な期待や妄想が膨らみます。

今年は年末にかけてタナカが怒濤のSIG攻勢を仕掛けてくるでしょう。楽しみです!

2024年08月21日

X-PFC搭載ガバメントシリーズ(マルシン)

マルシンからガバメントシリーズが再販されました。

今回の再販における目玉は、アルミ製カートリッジ・X-PFCを採用している事です。

こちらが新開発のX-PFCです。

基本構造は先行しているハイパワーやM9と同じですが、大型.45ACPは、従来の真鍮製から軽量なアルミ製になった事でその恩恵をより受けられるでしょう。

そして何より、見た目がリアルでカッコイイ!

プライマー(インナーFピン)を旧カートの物と比較(左が従来カート、右がX-PFC)。

同じ寸法に見えますが、精密なノギスで測ったらX-PFCのほうが高さが0.2〜0.3mm短かったです。

たぶん誤差だと思いますが、同じ寸法と考えた場合、プラグを従来の物に変えれば、このカートを従来のマルシンガバでも使えるという事になります。あくまでも理論上の事なので、後日また検証してみます。

さて、肝心の銃本体を見ていきます。

私が購入したのはM1911A1。いわゆるミリガバです。

メインスプリングハウジングやスライドストップのチェッカリング、グリップバネル、フロントサイト形状などは前回の再販時(俺のガバメントフォトコンテストの時)にアップデートされており、外観は以前に比べるとかなり良くなっています。

今回は外観に関してあまり変化はありませんが、マルシンの刻印が消えています。

前回はスライド右側面にマルシン刻印がありました。

右側のグリップバネルを外したところにマルシンとSTGA刻印が移されています。

通常分解。

インナーシャーシは金属製。これも前回の再販時に変更になった点です。

こう見ていくと、銃本体はあまり変化していないのかなぁ…と思いきや、大きな変化が2箇所あります!

1つは当然ですが、チャンバーピン(デトネーター)です。

カートがX-PFCになったため、それに合わせて異形Xチャンバーピンへと変更されています。

ハイパワーやM9では、スリットが3本入っていて、上から見た時に「Y」の形になっていましたが、ガバは4本のスリットが入っています。上から見ると「X」の形状。まさにXチャンバーピン!

そして上の写真を見てお気づきの方も多いと思いますが、チャンバーピン(デトネーター)が抜けるようになりました。

旧モデルではチャンパーピンがバレルに圧入されて抜けない仕様でしたが、今回からは一般的なモデルガン同様、イモネジで固定する方式になっています(とは言え、抜くには結構力がいりますが)。

そしてもう1つ、隠れた大変化がエキストラクターです!

こんな2ピースになりました。

最初抜いた時、折れたかと思って焦った(笑)。

パーツ名としては、爪のある前側が「エキストラクター」で、後ろ側は「エキストラクターホルダー」となっています。そしてホルダーには「エキストラクターSP」という板バネが付いていて、エキストラクターにテンションをかける仕組みです。

スライドから抜き取る際は、ブリーチの下にあるネジを外してエキストラクターを前方へ、そしてFピンリテイナーを外してホルダーを後方へ抜き出します。

旧来のマルシンガバをいじって来た者にとって、このエキストラクターの変化はなかなか革命的です。

エキストラクターが変更された事で、

排莢が安定

スライドの破損防止

という2点の改善が期待されます。

排莢が安定

旧来のマルシンガバのエキストラクターは鉄製の1本棒で、ペンチなどで曲げる事でリムとの噛み合いを調整していました(曲げるのがまた硬い!)。

うまく調整できても、最終弾が排莢されずにチャンバーにカートが残る事が多かったです。

新エキストラクターは板バネによって適度にテンションがかかっているため、エキストラクター自体を曲げる必要もなく、咥え込み時も排莢時もうまく動いてくれそうです。

スライドの破損防止

旧エキストラクターは、実銃と同様にFピンリテイナーで保持していました。

それだとエキストラクターがカートで押されるなど強い力が加わった時に、リテイナーも一緒に動こうとしてしまい、リテイナー周辺のスライドが破損してしまいます。

このような破損を防ぐために、MGCのガバはブリーチ下からイモネジでエキストラクターを固定してリテイナーに力は加わらないようになっています。GM-7に至ってはエキストラクターを貫通させず後端はモールドにしてしまっています。

マルシンの新エキストラクターは、エキストラクターとしての機能を持つのは前方ピースだけでネジで固定。後方ピース(ホルダー)は板バネを保持するだけの役割になったので、リテイナーには一切負荷がかかりません。

スライド後端破損はマルシンガバの泣き所の1つでもあったので、このエキストラクターの変更によって破損の心配が大幅に減ったと言えます。

さて、お楽しみの発火です。

箱出しでもスライドの動きが非常にスムースで、擦り合わせなどは必要なさそうです。

アルミカートが軽快に飛び出していきます!そして排莢方向が非常に安定している上、最終弾もきちんと排莢されます!

マルシン製ガバメント(X-PFC)

— Red (@dark3rd) August 21, 2024

3マガジン発火ノートラブル#モデルガン pic.twitter.com/qASgDXmi1U

3マガジン連続で撃ってノートラブル!

すごく快調!

たぶん新エキストラクターが果たしている役割は大きいと思います。

めちゃめちゃ撃ってて気持ちいいじゃないですか!コマンダーも欲しくなりました。

モデルガン界の長老・マルシンガバもまだまだ前線で戦えますね。

2000年代の品質低下著しい頃を知っている方にとっては信じられないかも知れませんが、確実に進化しているので、騙されたと思ってぜひ完成品を1挺購入して遊んでみてほしいです。

そして昔を知らない人やモデルガン初心者には、普通にお薦めできる楽しいモデルガンです。

2024年07月18日

オラベレを作る(7)マイクロドットサイトを載せる

オラベレを作る(1)

オラベレを作る(2)

オラベレを作る(3)

オラベレを作る(4)

オラベレを作る(5)

オラベレを作る(6)

前回までで、こんな感じの姿になっていました。

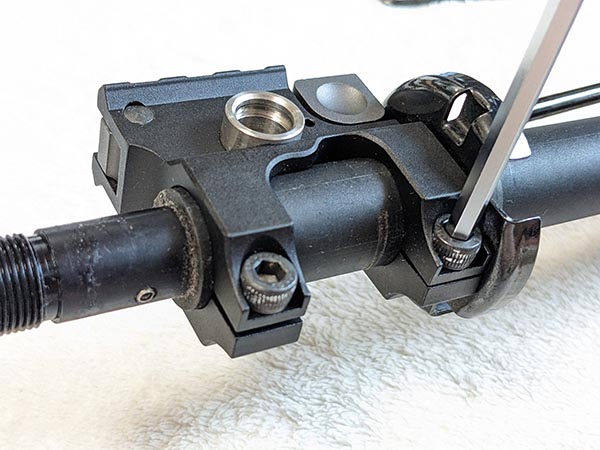

発火仲間のMSGkenkenさんが、マルシンベレッタに東京マルイのマイクロプロサイトを載せるマウントを製作、販売を開始したのでさっそく購入。それを載せたいと思います。

これが商品内容です。

ノーマルスライド、ブリガーディアスライドの両方に対応できるセットになっています。

まずはリアサイトを外して銀色のパーツを取り付けます。

公式の組み込み方法ではスライドを完全分解してから取り付ける事になっていますが、自分のスライドは、もともとカスタムリアサイトを取り付けるために加工していたのでそこまでせずに取り付けています。

その上から台座を載せてネジで固定。さらにAFPBのピン穴も利用して固定します。

かなりしっかり固定されるので安心感あります。

こんな感じです。

ここにマルイのマイクロプロサイトを装着します。

ジャーン!

近代的でカッコイイです!

さらに、オプションで“バックアップサイト”も用意されています。

これも付ける事でよりアグレッシブなスタイルになります。

リアサイトはマイクロプロサイトの後方にスッポリ嵌まるサイズです。

フロントサイトも交換。

ニョキーッとそそり立っています。ジョーズみたい(笑)。

ちなみにノーマルスライドのフロントサイトは固定なので交換できません。

ダブテイルになっているブリガーディアタイプのスライド専用という事になります。

ジャジャーン!

これでドットサイトが故障した場合でも、このサイトを使う事ができるわけです。

発火!

この夏のトレンドはマルシンベレッタとマルイのマイクロプロサイトの組み合わせだ。みんなもう知ってるよな?乗り遅れるなよ#TLに深刻なベレッタ不足#モデルガン pic.twitter.com/e8a46nd2lq

— Red (@dark3rd) July 14, 2024

マイクロプロサイトはガスガンでも調整なしで動くように軽量に出来ているので、基本的にはモデルガンの作動にも影響は与えないでしょう。

そうは言ってもスライドの重量が上がるので、僅かにスライドの動きが遅くなる可能性があります。その場合にはリコイルスプリングを1巻きもカットすれば解決するはずです。

ちなみにこのフロントサイトはホルスターを選びます(笑)。

バックアップサイトは必要に応じて装着/取り外すというスタンスでも良いかも知れません。

2024年07月12日

M4のフロントサイト等を交換する

タニオ・コバのM4MGに、安い光学サイトのレプリカを載せているんですが、こういうホロサイトにするとAR系のシンボルでもある三角形のフロントサイトは必要なくなります。というか、あるとちょっと邪魔です。

そこでフロントサイトを取り外します。

ただ外してしまうとこの周辺のパーツが固定されなくなるので、ここを埋めるパーツが必要になります。

レールがついたこういうパーツを買いました。

取り外したのと逆の手順で組み込んでいきますが、フロントサイトは下からイモネジでも固定していたのに対し、これは締め付けるだけなので少々不安です。

でもキツく締めたらまったく動かないのでたぶん問題ないでしょう。

取り付けた状態。

フロントがスッキリしましたけど、特徴的な三角サイトが無ければ無いでまた寂しい気がします(笑)。

自分的にはフロントサイトの部分を埋められればそれで良かったんですが、フリップアップするフロントサイトも付いています。

光学サイトが故障した時などにはこれを立てて狙う事ができるわけですが、だとするとフリップアップするリアサイトも必要になりますね。

1枚目の写真はだいぶ前に撮った物なんですが、写真を見比べると外装パーツを結構変更していますね。

ハンドガードは今ではM-LOKやKeyModなどが主流ですが、自分はRASやRISが好きです。ストックはマグプルタイプ、グリップは見た目がカッコイイ物を見つけて買いましたが、フィンガーチャンネルが手に合わず握りづらいです。

そしてマガジンは2連にできるクリップを使っています。

マグプルのレプリカです。

快調作動のM4MGのこと、素早くマグチェンジして60連射すれば快感です。

こうして外装パーツを交換したりアクセサリーを追加して無限に着せ替えを楽しめるのがM4の良いところです。

あとはフラッシュハイダーなどを交換したいですね。

2024年05月26日

スモルトグリップのフィッティング

タナカのスモルト(スクエアバット)です。

グリップはハートフォード製のCMC復刻グリップを装着しています。

無加工で付く事は付くし、一見するとピッタリのように見えますが、

フレーム後端が少しだけはみ出ています。

まったく問題にならないレベルで、このままでも別にいいんですが、せっかくなのでフィッティングしてみようと思います。

フレーム後端がはみ出ているという事は、前面のラインが少し違うのだろうと思ってたのですが、よく見たら…

木グリとフロントストラップの間に隙間があります。このラインを削ろうと思っていたのですが違いました。

これなら銃が少し前にずれるだけで済みそうです。

詳しく見てみたら、ズレていたのは、位置合わせ用の突起とそれが嵌まる穴でした。

というわけで穴を赤線のラインまで少しだけ広げます。

リューターでやりますが、HW材とかばかり削っていると、木はあっという間に削れてしまうので、やりすぎないように慎重に作業します。

銃を嵌めてみると、

フロントのラインがピッタリになりました!

思っていたよりも簡単に済んでラッキー。

左側のグリップも同様の加工をして装着。

はみ出てません!

削り広げた穴の逆側はパテか何かで埋めたほうがしっかりと保持されるでしょうが、今のところ埋めなくても問題なし。まあいずれやりましょう。

引きの写真ではビフォー/アフターの違いなどまったく分かりません(笑)。しかしこれがマニアの悦びです。

2024年03月28日

X-PFC搭載M9/92FS

マルシンからM9/92FS系列、つまりベレッタが再販されました。

今回の目玉は、カートリッジがブローニングハイパワーで採用された“X-PFC”になった事です。

しかもそのカートはハイパワーと共用です(実銃では当然の事ですが、マルシン史上では画期的出来事)。

見た目がリアルでカッコよく、アルミ素材のため軽量。異形Xチャンバーピンとの組み合わせによりガス抜けが良くなり凄まじい発火音となります。

今回もマルシンは様々なバリエーションを発売しましたが、私はM9ドルフィンを購入しました。

マルシンベレッタの中でもセミ/フル切り替えができる異端モデルですが、ベレッタ特有のオープントップスライドではない事や、実銃には存在しない架空銃(モデルはあるみたいですが)である事などから、今まで何となく敬遠していて今回が始めての購入です。

スライドトップが開いてないとベレッタっぽくないと思っていましたが、実際に手にしてみると、エジェクションポートの存在感が新鮮だし、一部が厚くなっているスライドのデザインなど、これはこれで悪くないと感じました。

通常のベレッタはアンビのコントロールレバーですが、ドルフィンはセーフティ/デコッキング操作は左側のレバーで行い、スライド右側のレバーはセミ/フルのセレクターです。水平でセミ、下げてフル。

デトネーターはハイパワーと同様の異形Xチャンバーピン。

バレル基部の補強ピンは従来と色が異なり銀色です。素材が変更されたのか?バレルの耐久性が上がっている事に期待します。

スライドを引いてみると、従来品に比べてテンションが弱い気がします。

リコイルSPとハンマーSPが柔らかいようです。カートのガス抜けが変わった事で、この辺のバランスも変更されています。

マガジンの色合いも少し変わった気がします。前回発売されたM9A1のマガジン(写真左)はシルバーでしたが使っているとサビが浮いて来ます。ハイパワーはマガジンが錆びにくくなったともっぱらの噂ですので、ベレッタのマガジンも改良されている事に期待します。

フルオート発火!

爆音で一気にカートを吐き出しました!フルオートサイクルも心地良く、楽しいです。

発火後に気付きましたが、ファイアリングピンプランジャーの素材が樹脂から金属に変更されていました。

このブログで何度も指摘してきましたが、マルシンベレッタで発火を繰り返すうちに不発が起きるようになるのは、このFピンプランジャーが消耗するのが原因です。そのため私は200発を目安に交換する事を推奨してきました。メーカーがここを改善してきたのは地味ですが大きな進歩だと思います。

ただしFピンプランジャーが消耗しない代わりに、ハンマーがヘコんでいます(写真は2マガジン発火後)。

このヘコみがどれだけ発火性能に影響するかは、今後検証していく必要があります。

さて、私が購入した個体では、箱出し直後に少々困った事がありました。

トリガーを引いてもハンマーがリリースされないのです。トリガーが空振りしてシアーが切れない感じです。

検証した結果、トリガーバーが外側に逃げてしまうのが原因だと判りました。

そこでグリップパネルの裏面にアルミテープを4〜5枚重ねて貼り、トリガーバーが浮かないようにしたところ解決しました。

もちろんアルミテープではなくABS板を貼るでも良いでしょう。私の個体だけなら良いのですが、同様の症状が起きる方はお試しください。

私はマルシンベレッタを何挺も保有していますが、このような現象は初めてです。

ドルフィンはフルオートメカがある関係でシアー周りのパーツ構成が異なる事が原因でしょうか?

それとも金型の劣化によるものでしょうか?

後者が原因なら、スライドストップレバーのように軸棒にスリーブを被せるなどしなければ根本的な解決にはならないでしょう。私が行ったのは応急処置で、グリップを交換する度に同じ事をしなければいけません。

しかし、マルシンによるX-PFC化はなかなか面白い展開です。今夏にはガバもX-PFC仕様となる予定なので楽しみ!

X-PFC化されたM9ドルフィンをセミとフルでいずれも15発フル装填にて発火。

— Red (@dark3rd) March 23, 2024

完璧作動!この発火音でフルオートは楽しすぎる#モデルガン pic.twitter.com/zxc5mqXgkK